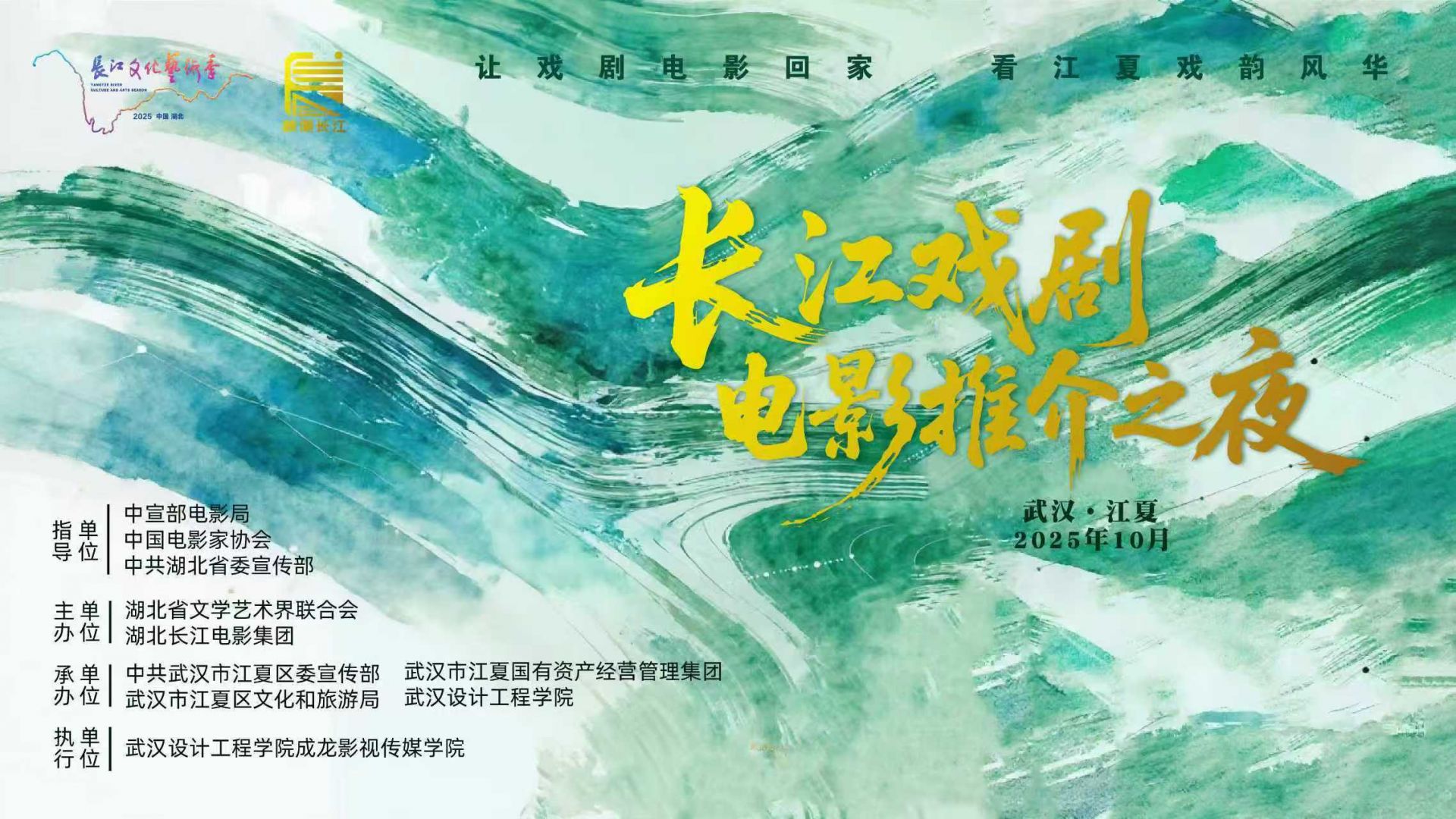

长江落天归东海,万里风流入戏中。10月12日,2025长江文化艺术季“映像长江”电影周戏剧电影交流展映活动正式启动。其中,最受瞩目的“长江戏剧电影推介之夜”亦于10月12日当晚,在武汉市江夏区谭鑫培戏楼举办。这场以“让戏剧电影回家,看江夏戏韵风华”为主题的光影盛宴,既是中国电影120周年的隆重献礼,更是戏剧与电影在发源地的深情相拥,同时也为传统艺术的现代传承书写了生生不息的光影新篇。

回溯百余载光影历程,中国戏剧电影始终与中国电影的发展同频共振。1905年,谭鑫培在《定军山》中挥刀立马的身影被定格,实现了戏曲艺术与电影技术的首次碰撞。从黑白无声的京剧片段到数字光影下的戏剧长片,传播载体与技术手段在变,戏曲与电影交融的艺术基因从未改变。京剧电影《红灯记》《廉吏于成龙》、昆曲电影《十五贯》《牡丹亭》、黄梅戏电影《天仙配》《女驸马》、“粤剧电影创新三部曲”《白蛇传·情》《谯国夫人》《三水女儿·红头巾》等作品,既留存着各剧种的唱腔韵味与表演精髓,又以电影语言拓展了戏曲的表达边界。它们承载着的民族文化记忆,让生旦净丑的风采在银幕上流转,既唤醒老一辈的情怀共鸣,也引导新一代触摸传统之美,使戏曲艺术在光影流转中跨越百年,历久弥新。

长江不仅是滋养中华文明的地理长河,也孕育着戏曲的半壁江山。湖北作为长江文化核心区,活跃着皮黄、大筒、高腔、打锣腔系等近30个剧种,其中楚剧、黄梅戏、花鼓戏在全国具有相当的影响力。此次戏剧电影交流展映活动,集中展映15部优秀戏剧电影,并在武汉中影天河国际影城、武汉汉阳天河影城、武汉银兴海达影城三大影院,安排至少30场放映,让更多观众有机会亲近戏剧电影的魅力。展映作品中,楚剧电影《向警予》用本土戏曲唱腔讲述革命先烈故事,黄梅戏电影《罗帕记》用经典旋律演绎人间悲欢,荆州花鼓戏电影《河西村的故事》将地方戏曲与乡村振兴结合,讲述了昔日贫困村转型为富饶美丽新农村的变迁。三部湖北本土佳作勾勒出湖北戏曲与时代共振的轨迹,让长江滋养的戏韵在银幕上更添神采,更让人们在戏韵悠长与光影流转中,真切感受荆楚文化的深厚底蕴和勃勃生机。

戏剧电影不仅让戏曲艺术从舞台走向荧幕,更以开放的姿态打破时空壁垒与地域局限,让原本囿于一方戏台的传统声腔与表演,乘着光影的翅膀飞向更广阔的天地。京剧电影《霸王别姬》(3D全景声版)斩获世界3D电影最高奖“金卢米埃尔奖”,将东方美学推向新高度;荆州花鼓戏电影《河西村的故事》获2024年美国洛杉矶第21届世界民族电影节“文化遗产奖”,成为首部获此殊荣的中国地方戏曲电影;京剧电影《赤壁》则以三国故事为蓝本,登陆南美银幕并在阿根廷基什内尔文化中心展映,用传统声腔搭建起跨洲对话的桥梁。在“各美其美,美美与共”的美好愿景下,戏剧电影让戏曲艺术在守正创新中永葆生机,也让中华戏韵在文明互鉴中绽放光彩,这既是对“映像长江”电影周“让戏剧电影回家”主题的最好诠释,也为长江文化薪火相传、传之久远写下生动注脚。

星垂平野阔,月涌大江流。长江的浪花里,跃动着八百年的戏曲基因。从安庆的黄梅戏台到武汉的戏影流光,这条文化长河正以戏为媒,向世界讲述中国故事。愿我们既是聆听者,更成为传唱者,让戏韵长江永远澎湃在时代的浪潮中。

稿源:荆楚网(湖北日报网)

作者:章美玲(“青苹果乐园”团队)

责编:杨虹磊

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像