浏星照月:“2月30日”不单是黑色幽默

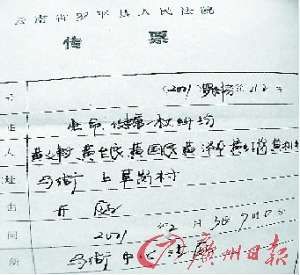

近日,云南省罗平县一村民收到一张县人民法院马街中心法庭出具的传票,注明的开庭时间竟然为:2011年2月30日9时。据该法院有关人员解释,开传票者为一名新来的工作人员,刚上班才几个月,工作经验不足。目前,该庭长与开票新人已受到批评并登门道歉。(2月28日 广州日报)

经过数日的酝酿,当事法院终于给出了一番解释。总算这次不是临时工,而是一位“刚上班才几个月,工作经验不足”的“新进人员”干的。为此,“该庭长与开票新人已受到批评并登门道歉”。

这则报道应该是没啥水分可言,白纸黑字的影印件上的内容一看就不是杜撰。那么是偶然为之,还是必然结果就看怎样去“辩证”这一现象。绝不是“一次失误”、“一个冷笑话”那般简单。其实,这种充斥着瑕疵的司法文书不算鲜见。比如,去年5月海南某法院出具的一份初审判决书中出现了“此为终审判决”的字样;同年11月8日的《南方周末》更爆出了“一份7页的判决书上出现了18处低级差错,包括“阅读理解”被写为“阅读劣迹”;“北京仲裁委员会”成了“北京仲裁委托员会”。更有甚者,判决书上还能漏写了代理人,或者审判员的名字前后不一致等等不一而足。再到眼下这个被网友们戏谑为“法官也玩穿越”的“2月30日”,真可以套用那句:没有最雷,只有更雷了。

我以为,这种黑色幽默看似遭笑,实则悲催;看似没造成什么严重后果,实则损害了人民司法的威严。因为据此,人们很容易得到这样的推理:传票都能写得这样不着调,案子能办成什么样即可想而知。法律文书蕴含的本该是严肃和公正,而这种类似“愚人节的菜单”会使当事人对后面的司法程序产生一系列的不信任,势必令诉讼解决纠纷的行政效果大打折扣。所以,不能把这一事件看成是偶然发生的单纯小事,网上对此的评述也不是小题大做。若人们真都见怪不怪,习为常事,则是亵渎了法律的尊严。

还有,这种“穿越”对于国家的司法形象、政府的公信力而言,绝不是简单道歉就能挽回影响的。作为职业法律人,必须具备最起码的素质。而这些枝节“小事”也更能体现出办案人员的职业素养,反过来,也是最容易丢掉威信之处。这一失误不是一般的低级,更谈不上任何技术含量,就是个最基本的责任心问题。所以,那种当事人“刚上班才几个月,工作经验不足”的解释太过搪塞,就算当事人是“新进社员”,有关部门的管理又体现在何处?甚至可以质疑:这位新人的来路有无问题?录用是否正常?程度是否具备?

不妨将“2月30日”作为一剂醒脑贴;一副警示灯,举一反三,自纠自查,规范程序,落实责任。期待我们的司法文书零差错!

稿源:荆楚网

作者:浏星照月