第二章 1988-1997:音乐中的光荣与梦想

大时代的主旋律变奏

经过十一届三中全会后第一个十年的发展,中国经济进入快速增长通道,人民生活幸福指数不断上升。80年代末到90年代中期,中国接连迎来了历史性的盛事。这个时期的主旋律歌曲,以时代特色鲜明的曲风,记录下了这些万众欢腾的重大时刻。

1989年的国庆节献曲《今天是你的生日》,开头用优美的旋律呈现了晨光中放飞白鸽的场景,接着以儿女对母亲倾吐心声的亲切口吻,款款道出了对祖国的深情祝福。在歌里,个体化的情感自然而巧妙地转化为了对祖国的大情大爱,鸽子、橄榄叶、金色麦穗等蕴含着美好寓意的元素,为歌曲营造了深远的意境。

1990年,第十一届亚运会在北京举行,作为开幕式片头曲的《同一首歌》感动无数国人,此后经久流传。这首歌杂糅中西方音乐的曲风,有人曾认为听起来很像西方的圣歌。而正是旋律营造出的圣洁而庄重、悠远而宽广的音乐维度,完美诠释了团结、包容的奥林匹克精神。

1997年香港回归,罗大佑创作于1991年的《东方之珠》,成了传唱香江两岸的回归主题曲。在歌里,香港不仅仅只是一座历尽沧桑的城市,而是经拟人化处理后,以饱经磨难浪漫依然的“我的爱人”的形象出现。寓意深远的诗化歌词,略带苍凉的悠扬旋律,表达了港人爱港的深沉感情。香港这个历尽千年沧桑的城市所承载的历史沉浮,在歌曲营造的时空感中时隐时现。

1994年唱响的《春天的故事》,灵感源于词作者蒋开儒亲身感受到的深圳巨变。歌曲运用白描的手法,叙述的笔触,亲切感人的语调,热情歌颂了邓小平制定的改革开放政策,以及改革开放政策给中国带来的巨大变化。歌中邓小平的领袖形象,以及拥戴领袖的大众形象交替出现,通过音区、音色、音调以及调性的对比,气势恢宏地展现了一幅史诗般壮丽的画卷。

1997年,不断推进的改革开放再次给了蒋开儒灵感,《走进新时代》应运而生,后来成为深圳罗湖区献给党的十五大的献礼曲目。歌曲情感真挚,呈现了改革开放大潮中中国人民奋发图强、神采飞扬的精神面貌,也表现出祖国繁荣富强的景象,成为新的时代颂歌。

这些时代烙印清晰的歌曲,已经完全走出了以前凡主旋律必雄赳赳气昂昂、瞬间让人热血沸腾的套路,而是通过细腻的个体化情感的代入、如诗如画的场景构筑,在音乐中自然嵌入大时代背景,用或恢弘或婉约的旋律去打动人心。和以前那些以声势带动情绪的雄劲主旋律相比,这种润物无声式的音乐渗透,给听者带来的心灵的触动更为深长久远。时代的荣光催生了更绚丽的梦想之花,沐浴在春风里的年轻人,唱着这些歌见证了一件件历史性事件,也在小我与大我的交融中延伸着各自的寻梦之路。

普通人情怀在歌声中闪耀

进入90年代,改革开放渐入佳境,各行各业蓬勃发展,中国音乐也迎来了自己的黄金年代。原创音乐不断推陈出新,风格和流派越来越多样化。乐坛的各种新生事物,不再像前几年那样一落地便遭遇巨大争议甚至围攻的窘境,大部分很快就被接受,并拥有了各自的粉丝群体。宽松的环境激发了音乐人的创作热情和灵感,一大批表现普通人情怀的通俗歌曲涌现了出来。

1989年春晚上,韦唯演唱的《爱的奉献》,以柔缓的旋律、温情的告白,打动无数电视观众。这首歌从此被视为中国公益歌曲的代表曲目,而在它的背后,刚好关联着一个北京中学生捐款救助重病同学的温暖故事。此后的很多公益活动,这首歌都会唱响。“只要人人都献出一点爱,世界将变成美好的人间”,成为公益精神的宣言。

1990年的大热电视剧《渴望》,带红了主题曲《好人一生平安》。做一个像剧里的刘慧芳、宋大成那样的好人,是那个年代共同的价值观;希望现实中的好人别像剧中刘慧芳、宋大成那样历尽生活的艰难苦楚,则是大家共同的心愿。这种来自千千万万个普通人的朴实本真的声音,直到今天仍在通过歌声传送。

和80年代《我们的生活充满阳光》的齐声欢歌不一样,1994年的祝福歌《祝你平安》少了一点高亢和激越,多了一点沉静和理性。歌里坦承“生活的路总有一些不平事”,同时祝愿“你永远都幸福”。普通人的感悟,普通人的情思,直面生活的坦荡,发自心底的祝福,在犹如拉家常一般的亲切调子里流淌,给人以温暖的慰藉。

《滚滚长江东逝水》,是1995年由《三国演义》改编的同名电视剧的主题曲。为契合电视剧大主题,以及取自杨慎诗歌的歌词,歌曲采用了古朴的曲风,但如创作者谷建芬所说,她借助音乐抒发了“人生另一个层次的真实感受”,一生感慨尽在其中。听这首歌,不同的人有不同的感悟。借助古词新唱,风云变幻时代中的芸芸众生,从同一首歌里感受到了不同的人生况味。

新旧交替之际的彷徨与留恋

传统文化与现代文明的冲击,拍打着改革开放的前沿地区,在乐坛也激起层层涟漪。

1993年的《涛声依旧》,唱出了90年代初,传统与流行的交融,不同文化碰撞中的困惑。歌曲的灵感源于创作者陈小奇偶然夜读唐诗《枫桥夜泊》。但是,相比原诗“夜半钟声到客船”中的宁静致远,千百年后的这首《涛声依旧》却发出了这样的疑问:“今天的你我,怎样重复昨天的故事?这一张旧船票,能否登上你的客船?”

陈小奇曾称:“其实这是反映我们这代人‘边缘人’状态,就是处在传统文化与现代文化的夹缝中。‘这一张旧船票能否登上你的客船’,就是表达了处于边缘的困惑。”这样的疑问,流露着那个时代年轻人在多种文化、生活方式融合的过渡阶段,内心的彷徨与困惑。

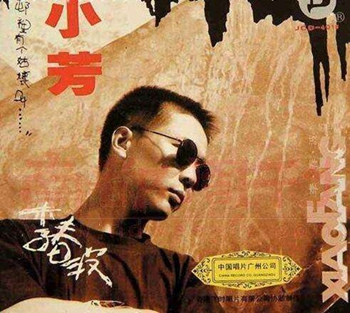

90年代初的北京后海边、未名湖畔,伴着夕阳与涟漪,大学生怀抱一把吉他,随口哼起青春的理想与怅惘。这些随性而起即兴创作的音符,化作了内地最早的校园民谣,继而演变为以《小芳》为代表的城市民谣。

《小芳》的口语化特征与叙事性歌词,当时曾令一些传统音乐人瞠目,但当年超过百万盒的销量证明了它的热度。在这首歌里,李春波唱出了下乡知青的青春记忆。温暖的恋情,淡淡的伤感,真挚的怀念,弥散在朴实的歌调里,却格外能打动普通人的心。

谈及那个年代的音乐青年,音乐人金兆钧曾说:“他们都有话想说,有情感想表达,音乐在他们这里,是一种展现自我的方式。”这个时期,个体化情感的抒写力量日渐壮大。这些歌里或许不会直接展现社会变迁时代变革的恢宏格局,却用诗意的词句与简单的和弦寄托一代甚至几代年轻人的青春留恋。

(作者: 编辑:ADMIN)